En étant membre du collectif CHATONS, je me retrouve à proposer à des gens, des associations, et plus largement des organisations de les accompagner dans le changement, ou l’adoption, de nouvelles pratiques liées au numérique. Un numérique basé sur les logiciels libres, qui se veut émancipateur, et qui force donc à s’interroger sur les impacts réels de notre action.

Cette réflexion est d’autant plus importante que mettre en place un nouveau service numérique, ce n’est pas simplement configurer un logiciel ou créer des comptes, mais c’est préparer sa réception au sein de l’organisation. Lawrence Lessig illustre ça très bien avec son texte intitulé Code is Law1. Ces lois gravées dans le logiciel que vous allez déployer vont s’appliquer à l’organisation qui va utiliser le logiciel, logiciel qui va donc réguler certaines de leurs activités qui ne l’étaient pas, et en déréguler d’autres. Bref, vous allez chambouler des choses.

À ce sujet, un employé d’un grand opérateur télécom venait régulièrement raconter une anecdote dans cet esprit, lors de conférences organisées dans mon école d’ingénieur :

Autrefois, les technicien·nes en charge de l’installation du téléphone et d’Internet prenaient leurs rendez-vous eux-mêmes sur un carnet. L’entreprise, pour des raisons d’efficacité, choisit de remplacer ces carnets par une application mobile qui prend automatiquement le rendez-vous. Après quelques essais de déploiement “sur le terrain”, il apparut qu’il n’y avait rien à faire : l’application était buguée au point d’être inutilisable. En creusant le sujet, il est apparu qu’avant, les technicien·nes avaient une certaine liberté pour prendre leurs rendez-vous : “pas mercredi après-midi, j’emmène ma fille à son activité, mais mardi je peux travailler plus tard”. On comprend alors l’accueil mitigé de cette nouvelle application : leur liberté d’organisation était en train de se faire confisquer.

Malgré ces difficulté à se “transformer” et “ces résistances illégitimes”, les organisations n’ont cesse de vouloir changer toujours plus et toujours plus vite. Elles parlent d’un sentiment d’urgence, face à une accélération de la société, de la compétition, avec l’ouverture des marchés, les ruptures technologiques, etc. qui les obligent à “s’adapter” au péril de leur existence2.

Face à cet impératif du changement, on a vu en réponse l’émergence des cabinets de conseil qui se sont spécialisés dans “la conduite du changement”. Leur rôle étant de faire accepter le changement en se basant sur des appuis théoriques pour soutenir leur action. Parfois en allant dans le champs de la psychiatrie, avec par exemple les “étapes du deuil” de Kübler-Ross3 et le résultat qu’on lui connaît4. Mais souvent plus simplement, en puisant dans les sciences du management, comme la sociologie des organisations.

La sociologie des organisations

Je ne suis pas du tout un expert du sujet, donc on va se contenter d’effleurer très superficiellement le sujet avec quelques concepts issus du livre L’acteur et le système, les contraintes de l’action collective5 de Michel Crozier et Erhard Friedberg paru en 1977. L’idée, c’est de prendre la température de ce que disent les sociologues des organisations, et de voir comment ces travaux sont réappropriés dans la conduite du changement. Libre à vous de creuser d’avantage le sujet !

Crozier part du postulat que les agents d’une organisation sont des acteurs, qu’ils ne sont donc pas passifs, et qu’ils sont d’une rationalité limitée, limitée par plusieurs facteurs, mais rationnels quand même. Mais aussi que chaque acteur, si il a bien entendu des contraintes, possède une relative liberté, qui se trouve dans les zones d’incertitudes de l’organisation, des endroits mal réglementés. Ces zones d’incertitudes donnent du pouvoir aux acteurs, pouvoir qui s’incarne par la possibilité pour l’individu qui le détient de se comporter de manière imprévisible. Pouvoir qui peut s’illustrer de manière différente, via des compétences, via les relations extérieures, via la communication interne, ou encore via la connaissance des règles6 7 8.

Cette théorie puise ses racines dans une étude à la manufacture des tabacs de la SEITA. Un problème empoisonnait alors le quotidien des employé·es : les pannes des machines récurrentes et longues. Cela créait des tensions entre le personnel de production, les ouvriers d’entretiens et les chefs d’ateliers. En analysant les différents pouvoirs dans l’entreprise, Crozier explique comment ce statu quo si peut satisfaisant en apparence pouvait se perpétuer.

Crozier s’est aussi intéressé au changement. Il note que les individus, par défaut, ne sont pas opposés au changement, bien au contraire, ils y sont ouvert tant qu’ils y trouvent leur compte. Les acteurs ont une perception juste des risques auxquels les expose ce changement. Entre autre, quand le changement est imposé par le direction, ce dernier entraîne une rationalisation qui réduit les zones d’incertitudes, et donc réduit l’autonomie des acteurs.

Pour reprendre mon exemple du début, malgré la hiérarchie, les technicien·nes télécom profitaient d’une zone d’incertitude sur la prise de rendez-vous. Le changement impulsé par la direction a réduit l’autonomie de ces technicien·nes, qui s’y sont donc opposées afin de protéger leur autonomie, le fait qu’ils et elles soient en contact avec les clients appuyait le rapport de force.

Ainsi, les travaux sur la sociologie des organisations peuvent être utilisés à deux fins opposées : la première, du point de vue de la direction, pour comprendre la source des résistances afin de mieux les casser, réduire les zones d’incertitudes, et donc augmenter son pouvoir ; et de l’autre, du point de vue “de la base”, du plus grand nombre, et se poser la question de comment préserver ces zones de libertés, d’autonomie, comment faire pour qu’elles soient le mieux réparti au sein d’une organisation.

Quand se pose la question de “vaincre les résistances au changement” et de “faire le deuil”9 alors il est très claire de quel côté on se situe. D’ailleurs, lors d’un séminaire réunissant consultant et chercheurs, voilà une des conclusions qui a été tirée10 :

Le sociologue […] vise la compréhension des organisations et sa modélisation. Parce qu’il est lié contractuellement à l’entreprise dans laquelle il intervient, le consultant doit, lui, remplir des objectifs concrets (augmentation de la productivité, conduite d’un processus de changement, par exemple).

On voit donc que quand on parle du changement, il est critique de comprendre qui parle et quelles sont les fins recherchées : décrire les organisations ? aider une direction à atteindre ses objectifs ? mieux répartir les pouvoirs ?

Le choix du cap

On a donc vu dans un premier temps, un problème intrinsèque au changement, c’est que peu importe sa nature, il peut réduire l’autonomie des travailleur·euses. Un autre problème, extrinsèque cette fois-ci, c’est celui de son objectif, de son cap.

On peut se demander alors comment ce cap est défini et quand. Selon Crozier et d’autres, les changements ont pour origine une crise dans l’organisation. Mais de quelles natures sont les crises ? Toujours à en croire les cabinets de conseil, le seuls crises étudiées ont rapport aux ruptures technologiques et la mise en compétition mondiale2. Et le changement en réponse vise souvent “à s’adapter” à cette nouvelle situation.

Bien entendu, une organisation connaît en réalité des crises d’autres natures, y compris des crises qui aboutissent à un mouvement social, avec le soutien de syndicats, pour améliorer les conditions de travail par exemple… Crises qui se résolvent, à ma connaissance, bien souvent sans numérique…

Cette idée que nous ne serions plus adapté à notre environnement, à notre société, s’inscrit très bien dans la critique du néolibéralisme proposée par la philosophe Barbara Stiegler. Dans son article Du cap à la pédagogie11, elle revient sur ses deux piliers. Le cap, c’est ce qu’on ne peut pas discuter, c’est l’adaptation de toutes les sociétés au grand jeu de la compétition mondiale. Cette adaptation prend les couleurs d’une théorie de l’évolution appliquée aux société, l’individu devant s’adapter à ce nouvel environnement. La pédagogie appuie bien l’idée que ce cap n’est pas discutable : il ne s’agit pas de le discuter mais de comprendre pourquoi il est nécessaire.

Les objectifs à atteindre sont bien souvent définis en amont de notre sollicitation, répondent à une crise réelle ou perçue, et sont de différentes natures. Les crises “légitimes” s’inscrivent dans un discours néolibéral de mise en concurrence de toutes et tous. Si une fois un cap défini, il semble très difficile de le faire bouger, il reste que nous pouvons être vigilant en amont dans nos engagements.

L’intensification du travail

Alors on pourrait d’abord se demander pourquoi augmenter la productivité avec du numérique serait néfaste. Après tout, si ça permet de nous libérer de tâches ingrates et répétitives pour allouer plus de temps aux tâches plus valorisante, alors ce serait gagnant-gagnant.

Pourtant, l’augmentation de la productivité mène à des souffrances bien réelles qu’on retrouve par exemple traitées sous l’angle de l’intensification du travail. La Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES, une entité qui dépend du ministère du Travail) a publié un bulletin en 2014 intitulé “Reprise de l’intensification du travail chez les salariés”12. L’étude indique qu’un indicateur fréquemment utilisé pour mesurer l’intensité du travail est d’étudier deux types de contraintes : les contraintes industrielles et les contraintes marchandes. Les contraintes industrielles sont des contraintes internes, la cadence d’une machine, les normes de production, les délais à respecter), là où les contraintes marchandes sont des contraintes externes (comme répondre immédiatement à du public, à des clients, etc.).

En pratique, on note des points comme devoir toujours ou souvent se dépêcher, devoir fréquemment interrompre une tâche pour une autre non prévue, ou encore avoir un rythme imposé par un contrôle ou suivi automatisé. Si évidemment on ne se voit pas participer directement à des projets de contrôle, la mise en place d’un simple système de messagerie interne, par exemple, peut venir dégrader certains des points précédents indirectement : en facilitant certaines demandes la charge d’une personne peut augmenter, la présence de notifications invasive peut forcer à jongler entre plusieurs tâches, etc.

Le numérique a une place toute particulière dans ce rôle d’intensification. Par exemple, dans un entretien au journal Le Vent Se Lève pour la parution de son livre Coincé dans Zoom13, Hubert Guillaud note que le télé-travail et le recours systématique a amélioré la productivité des cadres qui peuvent maintenant enchaîner plusieurs réunions dans l’après-midi là ou ils et elles pouvaient n’en faire qu’une seule en présentiel.

L’intensification du travail est un problème récurrent, et le numérique est un de ses leviers. Une solution dans un système moins compétitif serait d’accompagner l’augmentation de la productivité par une diminution du temps de travail pour que la charge reste constante.

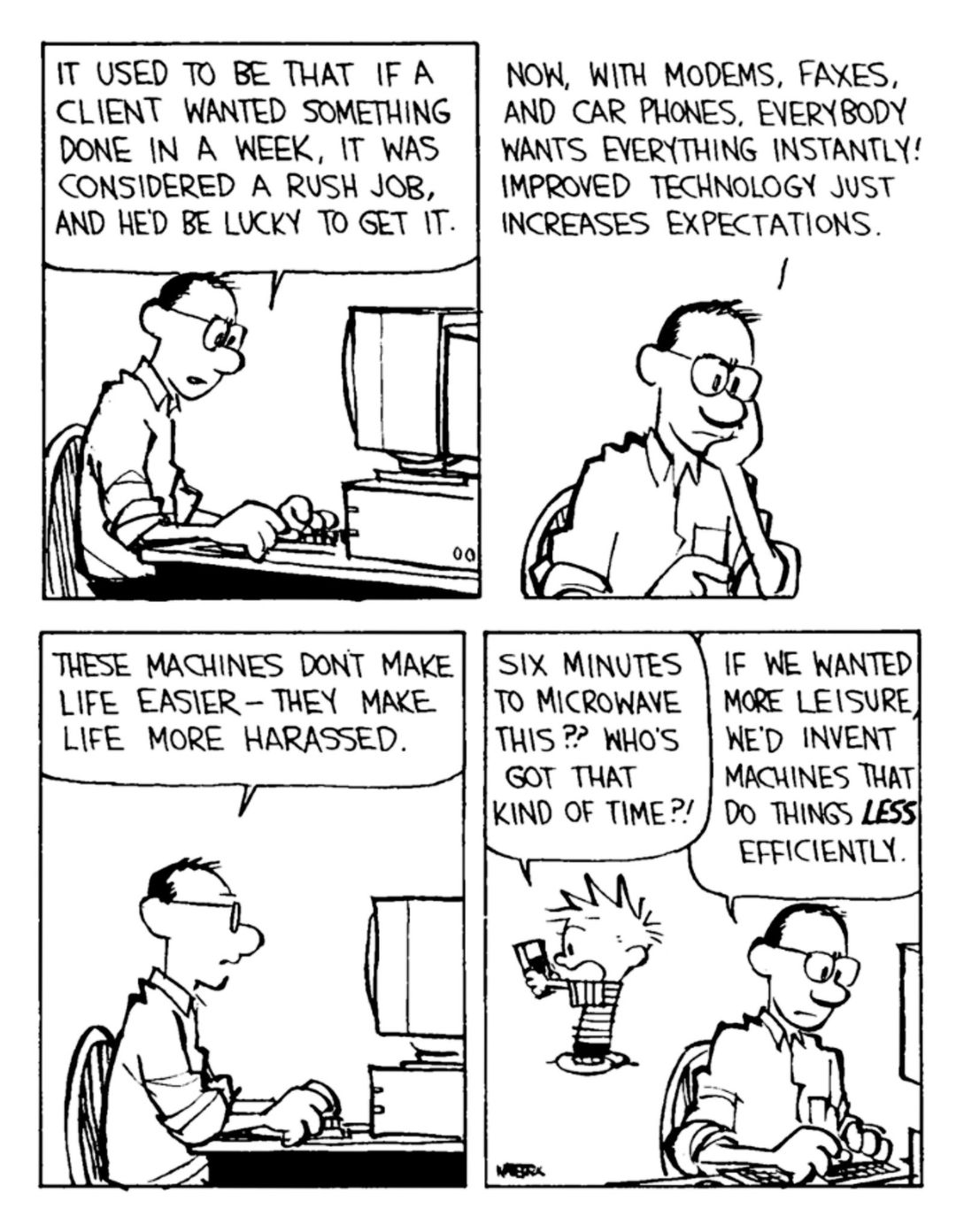

Auparavant, si un client demandait que quelque chose soit fait dans la semaine, c’était considéré comme un travail urgent. Et il était chanceux qu’on le fasse. Maintenant, avec les fax, les modems, et les téléphones de voiture, tout le monde veut tout tout de suite ! De meilleurs technologies augmentent seulement les attentes. Ces machines ne rendent pas la vie plus facile - elles rendent la vie plus épuisante. Si nous voulions plus de loisirs, nous inventerions des machines qui font les choses de manière moins efficace.

Faire consensus

Face à ces craintes vis à vis du changement, l’objectif est bien souvent de convaincre les employés du bien fondé de ce changement, “de rassembler” autour du projet, de montrer “qu’on est dans le même bateau”, bref de créer du consensus, en expliquant et en impliquant “les parties prenantes”. Ces pratiques rejoignent “la pédagogie” décrite par Barbara Stiegler plus tôt.

Cette tâche peut prendre des tournures manipulatoires, en ayant recourt à des astuces psychologiques et rhétoriques. Cette question est traitée par Véronique Perret14 qui a réalisé un état de l’art de ces questions.

Elle note tout d’abord que, contrairement à une pensée traditionnelle conflictuelle du pensée du changement organisationnel et social, aujourd’hui le changement est pensé et présenté à travers une vision positive et consensuelle.

Le consensus est porté d’abord par un discours qui associe le changement au progrès, à la modernisation, au développement, à l’apprentissage. Critiquer le changement, ce serait donc s’opposer au progrès, et donc mettre en danger l’organisation car un tel changement est inéluctable.

Ensuite, le consensus est porté par un discours de la responsabilité individuelle, humaniste, d’autonomie et de développement personnel. Chaque acteur de l’organisation est responsable de son changement, et en partage la responsabilité. À la clé de ce travail, l’épanouissement, la réalisation de soi. Tout cela s’inscrit très bien dans les pratiques de développement personnel et de coaching. La réussite ou l’échec est donc la responsabilité de chaque individu !

Le caractère manipulatoire de ces discours et pratique a été dénoncé dès 197515. Le management, présenté alors comme participatif par certains théoriciens, était en réalité planifié en amont par la hiérarchie. L’autrice présente de nombreuses critiques aussi à ce consensus apparent, comme une autonomie des acteurs en réalité enchâssée dans les règles de l’organisation, que la rhétorique humaniste masque des mécanismes de contrôle, et que la rhétorique de participation et d’autonomisation ne marque pas la fin du pouvoir, mais un déplacement de ce dernier, du contrôle des corps, vers un contrôle des esprits.

Tout ça résulte en une “fabrication du consentement”16 qui ne se fait pas sans violence (psychique) et dont les symptômes sont “un cynisme organisationnel” et surtout une souffrance des employé·es. En réponse, l’autrice propose des solutions comme réhabiliter la pensée négative et prendre en compte les souffrances.

Le consensus vis à vis du changement est artificiel. Il est dur de s’y opposer à cause des artifices rhétoriques et organisationnels mis en place. Cette dissonance entre les discours et les réalités vécues s’exprime par des souffrances bien réelles.

Et nous, on en fait quoi ?

Si à première vue ce texte peut paraître négatif, paralysant, et trop critique, j’espère qu’il pourra tout de même faire le pont entre d’un côté, le chamboulement réel que peut provoquer nos solutions numériques dans une organisation, et de l’autre, une défiance bien justifiée envers les cabinets de conseil qui défraient actuellement les chroniques.

En particulier, je tire tout un tas de principes en vrac suite à ces réflexions : se renseigner sur les objectifs du changement, qui le porte, identifier la crise sous-jacente, refuser des objectifs productivistes même bien intentionnés, ne pas participer à intensifier le travail, préserver l’autonomie d’un maximum de monde dans l’organisation, accepter la conflictualité du changement, ne pas feindre le consensus, faire attention que les pratiques participatives ne soient pas des pratiques manipulatoires, considérer les souffrances comme un indicateur d’un problème, accepter la négativité, refuser l’analyse naturaliste du refus du changement et de la nécessité d’adaptation, etc.

Bien sûr tout ça ne nous donne qu’un cadre, cadre dans lequel certains changements peuvent s’inscrire (pas tous c’est certain), et alors dans ce cas, il reste encore à formuler le problème et les solutions qu’on veut mettre en œuvre. J’espère avoir le temps d’en discuter dans un prochain billet, stay tuned.

-

Code is Law par Lawrence Lessig, traduit par l’équipe Framalang, sur le Framablog. ↩

-

La gestion du changement dans l’entreprise, Centre de Ressource en Économie Gestion, Académie de Versailles. ↩ ↩2

-

Modèle de Kübler-Ross ou les cinq étapes du deuil ↩

-

Suicides chez France Télécom Orange : comment les managers ont été anesthésiés par Valery Michaux ↩

-

L’acteur et le système, les contraintes de l’action collective par Michel Crozier et Erhard Friedberg ↩

-

Récension de l’acteur et le système sur Dygest.co par Patricia Nicolas ↩

-

Fiche Analyse Stratégique par l’Institut régional du travail social (IRTS) ↩

-

Fiche de lecture l’acteur et le système par le CNAM ↩

-

Est-ce que finalement le travail du consultant n’est donc pas d’accompagner les individus à faire le deuil de leur autonomie dans l’organisation ? On comprend les réticences… ↩

-

Le sociologue : chercheur ou consultant ?, revue Sciences Humaines, Mensuel N° 95 - Juin 1999. ↩

-

Le cap et la pédagogie – à propos du néolibéralisme et de la démocratie par Barbara Stiegler sur AOC (Analyse Opinion Critique). ↩

-

L’intensification du travail, dossier publié en juillet 2014 dans le journal de la Dares, édition 49 ↩

-

Hubert Guillaud : « Fragmentation et intensification sont les deux caractéristiques de la division du travail numérique » sur Le Vent Se Lève par Audrey et Simon Woillet. ↩

-

Quand le changement devient soluble ou l’idéologie managériale du changement organisationnel chapitre de Véronique Perret extrait du livre Les études critiques en management. Une perspective française ↩

-

Organization Development: a Critique, Stephenson, 1975 ↩

-

La Fabrication du consentement, De la propagande médiatique en démocratie par Edward Herman et Noam Chomsky ↩